Gemälde fotografieren mit und ohne Blitz

In diesem Artikel möchte ich konkret demonstrieren, wie man Gemälde recht einfach fotografieren kann. Bei einer solchen Reproduktion ist es wichtig, dass es weder zu Spiegelungen noch zu Randlichtabfall kommt.

Jüngst hatte ich eine Auftragsarbeit an der Angel: Es ging um das Anfertigen von Reproduktionen („Repros“) von Ölgemälden. Der Künstler hatte selbst bereits versucht, seine Ölbilder bzw. Gemälde zu fotografieren. Jedoch gab es hierbei Probleme. Er nutzte zur Beleuchtung das Licht eines großen Atelierfensters. Das Haus, in welchem er sein Atelier hat, ist ein sehr altes und jenes wurde bereits schon für Ateliers gebaut. Worauf ich hinaus möchte: Diese Fenster sind nach Norden ausgerichtet, denn aus dieser Himmelsrichtung gelang kaum direktes Sonnenlicht in die Räume – Man hat somit bereits ein schönes, diffuses Licht, auch wenn sich keine Wolken (als Diffusor) vor der Sonne befinden. Gerade gute Fotografen schätzen ein solches, weiches, Licht ja ungemein.

Nun hingen da die Ölgemälde und sollten abfotografiert werden. Durch dieses Licht gab es aber zwei Probleme:

Probleme beim Abfotografieren von Bildern

- Das seitlich einfallende Licht verliert sich in dessen Intensität bereits auf dem Bild selbst: Der zum Beispiel rechte Bereich ist heller abgebildet als der linke.

- Das Licht sorgt für Spiegelungen auf der Ölfarbe. Gerade bei äußerst dick aufgetragener Farbe, also bei dreidimensionalen Arbeiten, lassen sich Spiegelungen schlecht vermeiden.

Ich arbeite gerade bei Reproduktionen nur mit Blitzlicht

In diesem Artikel demonstriere ich kurz, wie man derlei Gemälde ziemlich gut abfotografieren kann.

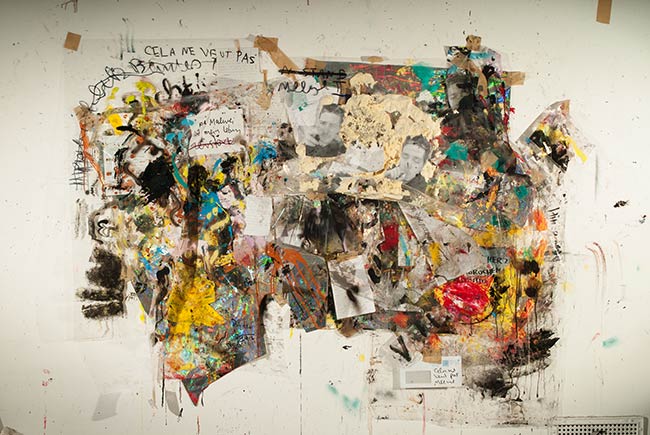

Bei diesem, doch recht seltsamen, Ölgemälde stimmt meiner Meinung nach alles: Beurteilen wir diese Reproduktion:

- Alles ist gleichmäßig ausgeleuchtet. Es gibt keinen Lichtabfall.

- Die Farben sind satt abgebildet. Es gibt hier kein vagabundierendes Licht, welches den Kontrast abschwächt oder die Farben flau erscheinen lässt.

- Es gibt keine Spiegelungen des Lichtes selbst.

- Der Rahmen wirft keine Schatten (auf die Malfläche).

Zunächst muss das Licht schräg auf das Bild einfallen, damit es keine Spiegelungen des Blitzes selber gibt. Hierzu stellte ich das Blitzgerät auf ein Stativ und entfesselte es via Funkauslöser. Damit es aber keinen Lichtabfall gibt, muss man eine zweite, gleiche Lichtquelle genau gegenübergesetzt installieren! Alternative: Man stellt die (alleinige) Lichtquelle sehr weit vom Bild weg! Dadurch kompensiert man nämlich den Lichtabfall. Jedoch funktioniert dies nur in sehr großen Räumen! Das Phänomen dahinter (Lichtabfall einer Leuchtquelle) beschreibe ich in diesem Artikel.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass ein solches Bild unbedingt eine spätere Bildbearbeitung am Computer durchlaufen muss: Kontraste müssen (wieder) erhöht werden, Lichtabfall muss gemindert werden.

| | |

| PHOTOOLEX Blitz Flash Speedlite für Canon Nikon Sony Panasonic Olympus Pentax Fujifilm Sigma Minolta und Andere SLR Digital SLR Film SLR Kameras und Digital Kameras mit Single-Kontakt Hot-Schuh | GODOX TT600 Kamera Blitz Speedlite GN60 Flash Speedlite Kompatibel mit Canon Nikon Fujifilm Pentax Olympus Panasonic Kameras (TT600) |

Manueller Universalblitz mit simpler Tipptasten-Steuerung der Intensität, dreh- bzw. schwenkbarem Kopf und integrierter Slave-Zelle zum besonders günstigen Preis für Einsteiger oder als Ergänzung. | Manueller Universalblitz mit hoher Leitzahl, integriertem Funkempfänger, Zoomkopf, Display; kompatibel mit allen Kameras mit Standard-Hotshoe (Pin in der Mitte). |

| € 45,99 € 38,39 | € 78,00 |

|  |

| Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen |

Stark spiegelnde Motive

Insbesondere bei Gemälden, die stark glänzen, muss das Licht zwingend von der Seite kommen. Wir hatten auch Bilder mit z. B. Glitzerfolie. Hier kann man den Blitz keinesfalls auf der Kamera selbst lassen. Man muss ihn entfesseln. Denn bei der Technik des Blitzens gilt: Enfallswinkel = Ausfallswinkel. Kann man weniger spiegelnde Oberflächen mittels Polfilter ausblenden, so gibt es hierbei bei einer direkt aus Kameraposition scheinende Softbox bei z. B. Bildern hinter Glas immer noch Spiegelungen.

Hier muss das Licht schräg einfallen:

Dieses Bild befindet sich in einem Rahmen hinter Glas. Dadurch, dass ich das Blitzgerät nun entfesselt hatte bzw. dadurch, dass dessen Licht nun etwas schräg am Objektiv vorbei ging, hatte ich keine Reflexionen mehr auf dem Foto.

Ein weiteres Beispiel: Hier bei diesem Bild ist die Ölfarbe sehr dick aufgetragen worden. Beim ersten Gemälde links ist deutlich eine Spiegelung zu sehen.

Also tat ich Folgendes: Ich nahm das Blitzgerät von der Kamera ab und schraubte es auf ein Stativ. Ich entfesselte es also. Dieses Stativ mit dem Blitz obenauf stellte ich etwas versetzt von der Kamera auf. Ich stellte es auch etwas (ca. einen Meter) hinter der Kamera auf, um durch die erhöhte Entfernung einen partiellen Lichtverlust zu umgehen.

Durch den nun zusätzlich schrägen Lichtwinkel umging ich gekonnt das Spiegeln des Blitzlichtes im Motiv selbst.

Einen Nachteil hat hier aber die entfesselte Methode, und zwar bei doch recht großen Motiven: Tritt Licht seitlich versetzt ein, verliert es eventuell über dem gesamten Motiv an Intensität („Randlichtabfall“), was bei kleinen Bildern allein durch das möglichst weite Entfernen der Leuchtquelle (siehe oberes Beispielbild) verhindert werden kann. So kann es bei größeren Motiven vorkommen, dass der Bereich, welcher am weitesten vom Blitz entfernt ist, etwas dunkler abgebildet wird. Um diesen Lichtabfall zu verhindern, setzt man einfach zwei Blitzgeräte gleichzeitig ein. Dies ist die typische „Repro-Einrichtung“, die man seit jeher einsetzt:

Zwei Blitzgeräte um Helligkeitsverlust zu kompensieren

Betrachten wir uns dieses Foto:

Dies ist eine dreidimensionale, ziemlich große Arbeit, des Künstler Daniel Homann. Von ihm sind auch fast alle anderen Arbeiten, deren Fotos in diesem Beitrag gezeigt werden.

Um diese Aufnahme zu machen, stellte ich jeweils ein Blitzgerät auf einem Stativ links bzw. rechts daneben. Die Leuchtquellen sollten hierbei möglichst gleich stark sein.

Wie löse ich zwei Blitzgeräte gleichzeitig aus?

Ich arbeite hier einfach mit Funkempfängern. Ich nutze die Yongnuo YN560 IV Blitzgeräte. Diese besitzen je einen eingebauten Funkempfänger. Auf die Kamera wird einfach ein kleiner Sender in den Blitzfuß gesteckt. Fertig. Man kann mehrere Blitzgeräte aber auch per Blitzkabel oder Servozelle auslösen. Ich bevorzuge die Funklösung: Keine „Stolperfallen“, keine Wackelkontakte, absolute Zuverlässigkeit. So ist professionelles Arbeiten garantiert.

Das Umgebungslicht aussperren

Es ist nicht unwichtig, dass beim Abfotografieren möglichst nur das Licht des / der Blitzgeräte(s) genutzt wird. Um das „vagabundierende“ Umgebungslicht auszusperren, blitze ich einfach mit der maximal schnellen Blitzsynchronzeit im manuellen Modus. Bei meiner Kamera ist dies die 1/250 Sekunde. Schneller brauche ich ohnehin nicht blitzen, denn die Abbrennzeit meiner Blitzgeräte (Dauer der Lichtabgabe) ist ebenfalls ca. 1/250 Sekunde kurz, wenn diese bei maximaler Leistung arbeiten. Würde ich eine noch kürzere Verschlusszeit an der Kamera einstellen, würde ich folglich nicht die gesamte Lichtabgabe der Blitzgeräte „aufzeichnen“ / nutzen.

Hier sehen Sie, wie ich bei diesem Lichtset zwei Blitzgeräte, je eines links und eines rechts, positionierte, um Lichtabfall bzw. eine einseitige Lichtführung zu vermeiden.

Diese Arbeit besaß eine Besonderheit: Sie besteht aus gewölbten und geknicktem Papier. Sie war also dreidimensional, was nicht (von vorne) platt geblitzt werden sollte! Demzufolge konnte ich hier kein frontales Licht einsetzen (denn damit wären ja jegliche Schattierungen stark verloren gegangen). Stattdessen kam hier das Licht, wie man sehen kann, von beiden Seiten. Eines der beiden Blitzgeräte musste ich jedoch manuell einen Tick schwächer einstellen, damit es nicht zu viel aufhellen konnte bzw. damit entsprechende Wölbungen und Knicke visuell nicht untergehen konnten. Natürlich bekam ich somit einen leichten Helligkeitsabfall mit auf das Bild, was ich später am Computer in der „Postproduktion“ via Photoshop jedoch leicht korrigieren konnte.

Sie sehen: Oft ist eine individuelle Lichtführung wichtig, damit bestimmte Merkmale von Kunstwerken beim Abfotografieren nicht untergehen. Dies muss vorher analysiert- bzw. bedacht werden. Da hilft keine noch so moderne, teure und intelligente Kamera.

| | | |

| VBESTLIFE433MHZ 16-Kanal Funk Blitzauslöser Set mit Universal Blitzschuh,1 Sender und 2 Empfängern für, Nikon, Pentax | Neewer FC-16 Mehrkanal 2,4GHz 3-IN-1 drahtlos Blitz / Studio Blitzauslöser mit Fernauslöser | Yongnuo YN622C II Transceiver für Canon (TTL, HSS, 7 Kanäle) Schwarz |

Die günstigsten Funkauslöser sind bereits ausreichend, den Blitz zu entfesseln, sofern man nicht gerade durch dicke Wände oder über weitere Entfernungen auslösen muss. Auf eine TTL-Funktion muss man verzichten - aber diese wird beim manuellen Blitzen ja ohnehin deaktiviert. | Preiswerter aber zuverlässiger Funkauslöser für manuelles Blitzen. Das Set beinhaltet einen Sender und einen Empfänger. Der Sender wird auf die Kamera gesteckt (Blitzschuh mit Mittenpin) und der Empfänger je unter das Blitzgerät. Dies ist eine günstige Partie, an ein qualitativ gutes Auslöseset zu kommen. | TTL-Funkauslöser (für Canon oder Nikon).: Diese Geräte sind teurer als manuelle Auslöser, da sie auch die Messdaten der Kamera an den Blitz übertragen und dieser die Lichtleistung daraufhin automatisch regelt. Außerdem kann bei schnellen Zeiten (HSS) geblitzt werden. |

| € 31,99 | € 39,69 | € 104,00 |

|  |  |

| Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen |

Schlagschatten

Auf ein Problem möchte ich noch eingehen. Nackte Blitzgeräte bilden ein punktuelles Licht. Dieses Licht ist „hart“. Insbesondere an Bilderrahmen bilden sich dann tiefe Kernschatten. Man kann diese Schatten weicher gestalten, indem man einfach einen Blitzschirm vor dem Blitz installiert. Jener macht das Licht viel weicher.

Jedoch: Gerade bei Gemälden ist das Sichtbarmachen eines Pinselduktus nicht ganz Unwichtig. Mit einem absolut weichen Licht würde man derlei Strukturen womöglich nicht genügend abbilden (Kanten werden abgeschwächt; lokaler Kontrast gemindert). Hier muss man experimentieren und individuell arbeiten: Jedes Motiv bedarf eines anderen Lichtarrangements.

Setzt man jedoch zwei (versetzt stehende) Blitzgeräte gleichzeitig ein, ergibt sich auch dadurch eine Aufhellwirkung. Hier sind Softboxen oder Blitzschirme nicht erforderlich. Nachteil hierbei allerdings: Es bilden sich (unlogische) Doppelschatten. Die alles betrifft aber lediglich den Bereich außerhalb des Bildes (Rahmen).

Es geht auch anders: Ohne Blitz das Raumlicht nutzen

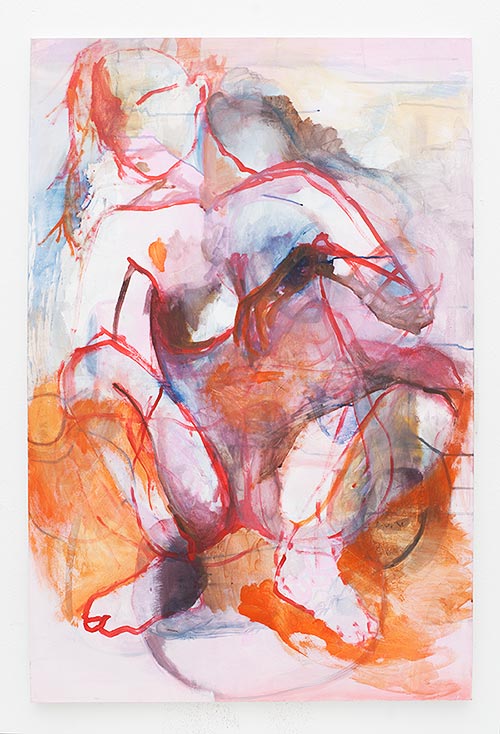

Noch ein weiteres abfotografiertes Gemälde:

Bei diesem Foto hatte ich gar kein Blitzgerät verwendet. Dies war aber auch ein Atelier, bei welchem bereits ein sehr günstiges Raumlicht vorhanden war: Oben im Atelier befanden sich Lampen mit hoffentlich neutralem Leuchtmittel. Diese Lampen waren jedoch nach oben hin zur Decke gerichtet und nicht nach unten. Dies bewirkte das selbe, was ein indirekter Blitz macht: Das Licht streuen. So ergab sich ein fast ideales Rundumlicht im Raum, völlig diffus und sehr gut geeignet zum Abfotografieren von Gemälden.

Dies ist vermutlich das einzige deutschsprachige aktuelle Buch zum Thema Reprofotografie. Sie erlernen hiermit im Detail das Abfotografieren von Zeichnungen, Büchern, flachen Vorlagen und welche Technik Sie hierfür benötigen. Auf Amazon kann man einen Blick in dieses Fachbuch werfen.

Denn hierdurch gibt es fast gar keine Schatten und harte sowieso nicht. Offensichtliche Spiegelungen treten hierbei nicht auf. Alles ist einigermaßen gleich ausgeleuchtet. Fast: Denn das Licht kam primär von oben. Das Gemälde hing an der Wand. Ich musste unterhalb des Bildes auf dem Fußboden einen Aufheller platzieren. Ansonsten wäre der untere Teil der Leinwand auffallend dunkler geraten als deren oberer Bereich (nochmal: das Licht kam von oben, nach unten hin wird es also schwächer). Als Aufheller nutzte ich meinen Pop-Up-Reflektor. Dieses 5-in-1-Werkzeug kostet wenig Geld (z. B. € 36,99), hilft einem aber in vielen Lebenslagen beim Fotografieren aus der Klemme bzw. ersetzt teils ganze Softboxen / Scheinwerfer.

Nicht nur beim Fotografieren bei Sonnenlicht: Ein solcher Reflektor kann auch bei Stills wertvolle Dienste leisten. Zum Fotografieren von Gemälden sollte man (draußen) aber besser nicht solch ein Kaiserwetter nutzen (sondern einen Milchglashimmel).

Ich positionierte den Aufheller unterhalb des Gemäldes etwas schräg angewinkelt, damit jener das Licht von oben wieder zurück zum unteren Teil des Bildes „werfen“ konnte. Betrachten wir ein Gemälde, blendet das Gehirn derlei Effekte (ungleichmäßig auftretendes Licht, Spiegelungen, Schatten) automatisch aus. Auf einer Fotografie davon wird dies jedoch viel offensichtlicher, dass beim Abfotografieren penibel darauf geachtet werden sollte. Der Aufheller darf häufig jedoch nicht zu nah am Objekt platziert werden. Denn er kann auch einen Schein auf den Bildrand werfen! So etwas ist mir einmal mit einer Styroporplatte passiert, auf welcher ein großes Gemälde abgestellt war.

Bei einer solchen Aufnahme mit völlig gestreutem Umgebungslicht sind die Farben nicht so sehr satt und kräftig wiedergegeben. Jedoch ist dies in diesem Umfang noch völlig vertretbar und kommt dem natürlichen Sehen sehr gleich. Mittels späterer Bildbearbeitung lässt sich der Kontrast noch (leicht) erhöhen.

Für wenig Geld bekommt man bereits ein sehr brauchbares Faltreflektor-Set mit dem Umfang von 110 cm. Den Innenteil (ein Diffusor) nutze ich bevorzugt als kompakte Alternative zu einer Softbox.

Stativ und manueller Weißabgleich

Es ist klar: Das Raumlicht ist in seiner Intensität viel schwächer als meine Blitzgeräte. Folglich war ich gerade hier auf ein Stativ angewiesen: Ich musste eine ganze Sekunde lang belichten, damit ich bei ISO 100 und bei Blende 8 das Histogramm der Kamera gerade so ausreizen konnte bzw. dass es gerade so nicht zur Überbelichtung der weißen Wand kam. Um Verwackelungen zu vermeiden, musste die Kamera auf einem Stativ platziert werden. Ich nutze bei solchen Situationen den Selbstauslöser der Kamera oder aber auch einen Fernauslöser. Der Selbstauslöser tut es aber auch, um Verwackelungen durch das Betätigen des Auslösers zu vermeiden.

Ferner musste zunächst unbedingt ein entsprechender Weißabgleich vorgenommen werden! Denn im Gegensatz zum Blitzlicht war die Farbe der Neonlampen natürlich nicht reinweiß! Auch hier blendet unser Gehirn beim Betrachten einen solchen Farbstich aus, welcher beim Abfotografieren jedoch deutlich sichtbar sein wird. Das kann man natürlich bei der Aufnahme berücksichtigen: Ich zoomte zunächst nur auf die weiße Wand und fertigte einen manuellen Weißabgleich an. So hatte ich einen perfekten Abgleich für völlig neutrale Farben erreicht. Eventuell reicht hier auch das Auto-Programm „Neonröhren“ der Kamera (wenn vorhanden). Wer bei einem solchen Licht wirklich neutrale Farben haben möchte, muss den Weißabgleich manuell vornehmen. Wie dies mit Ihrem Fotoapparat funktioniert, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Hätte ich keinen Abgleich vorgenommen bzw. hätte ich meine Kamera nicht auf das Umgebungslicht kalibriert, hätte das Foto vom Gemälde einen deutlichen Grünstich (denn Neonröhren leuchten eigentlich mit einer Tendenz zu Grün).

Oberflächenstruktur bewahren

Das Einsetzen einer (weichen!) Lichtquelle direkt aus der Objektivebene aus hat einen ganz besonderen Vorteil: Alles wird gleichmäßig ausgeleuchtet. Bei vielen Arbeiten, die ich bisher vor der Linse hatte, ist dies kein Problem. Bei einigen – insbesonders dreidimensionalen – ist eine solche Lichtsetzung durchaus mit Vorsicht zu genießen.

Schauen Sie mal her:

Hier steht zwar das Blitzgerät direkt neben dem Objektiv, doch ich entschied mich bei einer Arbeit auf Holz entgegen der direkten Beleuchtung! Sie wäre sonst zu flach abgebildet gewesen. Stattdessen nutzte ich einfach das „Available Light“ (das zur Verfügung stehende Licht). Hier, in der Galerie, wird dieses durch Spots an der Decke bereit gestellt. Doch dieses Licht ist äußerst hart! Unser Gehirn blendet so etwas aus. Doch auf einer Fotografie wird ein harter Schatten leider sehr zur Geltung gesetzt. Daher hielt ich beim Fotografieren der Arbeit einen weißen „Blitz-Schirm“ vor die harte Lichtquelle. Hier böte sich auch ein 5-in1-Diffusor an. Plötzlich verwandelten sich die harschen Schatten in sanfte. Hätte es hier keinen Spot gegeben, hätte ich einfach meinen Blitz hinter dem Schirm positioniert. Das Ergebnis: Der Pinselduktus wird durch die schräge Beleuchtung ausreichend betont! Mikrokontraste werden nicht „weggeleuchtet“.

Ein solch einfaches Set aus Blitzschirm, Lampenstativ und Blitzhalterung bekommt man mittlerweile sehr günstig. Natürlich ist die Qualität nicht für den Dauereinsatz gedacht. Jedoch für einen Anfänger, der bestimmte Blitztechniken ausprobieren möchte, bringt solch ein Blitzschirm-Set auf Anhieb bessere Bilder.

Nachteil: Es wird auf der Fotografie ein deutlicher Lichtabfall sichtbar sein! Diesem muss man später via Photoshop entgegen wirken. Gut, dies erfordert ein Wissen in der Bildbearbeitung, auf das ich in diesem Artikel nicht eingehen möchte. Einen hierdurch entstehenden Schlagschatten kann man jedoch kaum mehr „wegzaubern“. Besser wäre es bei der Aufnahme noch gewesen, einen Aufheller gegenüber zu positionieren!

Das richtige Objektiv für Reproduktionen

Betrachtet man sich Reproduktionen von z. B. Gemälden auf kleineren Drucken (z. B. im Format Din A4), so muss man sich bei diesem kleineren Format keine große Gedanken über die Abbildungsqualität des verwendeten Aufnahmeobjektives machen. Alles scheint Ok zu sein.

Anders sieht dies jedoch bei hoch aufgelösten Details aus: Gerade bei Repros sieht man sehr gut, inwiefern sich hier manche Objektive in der Qualität unterscheiden – und zwar was die Auflösung (Schärfe) an den Ecken anbelangt. Auch Verzeichnungen (von Bilderrahmen) und Abschattungen (Vignettierung) spielen hier eine Rolle.

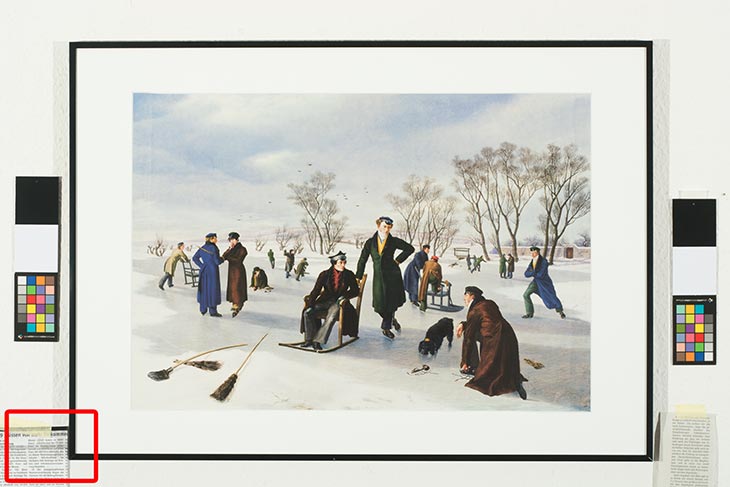

Ich hatte einen Test gemacht, schauen Sie:

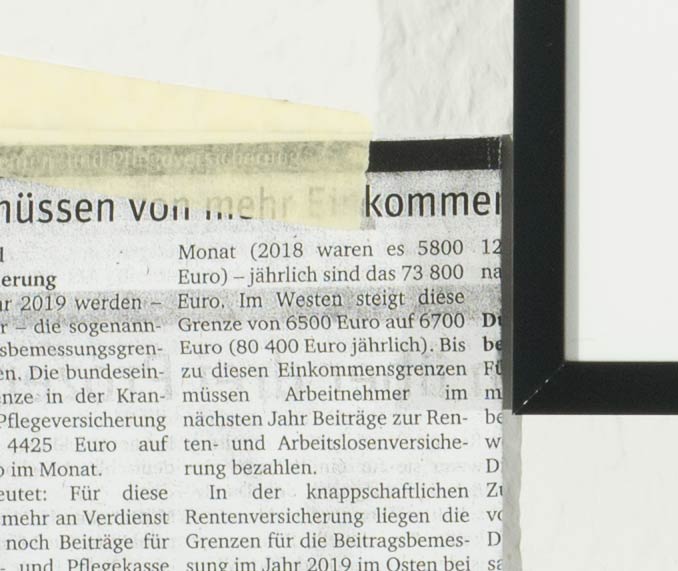

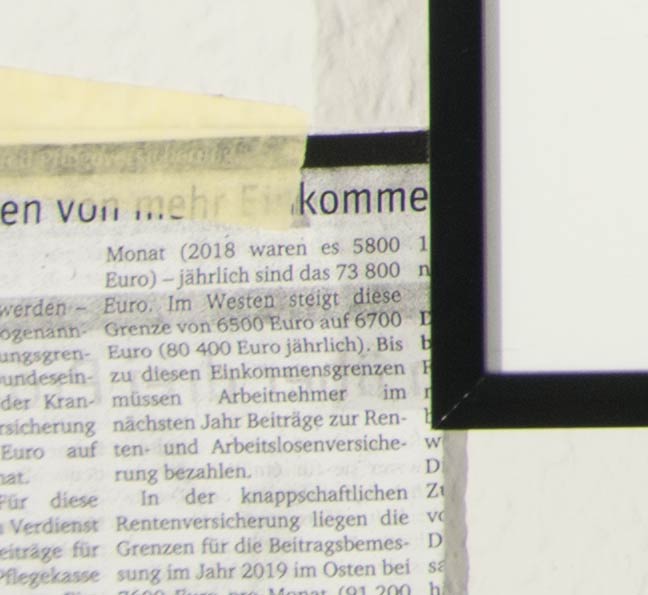

Hier hatte ich einen Kunstdruck in meinem Wohnzimmer abfotografiert. Das rote Rechteck markiert ein kritisches Bilddetail: Es ist eine Ecke, an welche ich einen Zeitungsartikel klebte.

Nun wollen wir doch einmal sehen, inwiefern dieses Detail genügend scharf mittels unterschiedlicher Objektive abgebildet wird. Stets wurde bei Blende 8 fotografiert:

Sigma Zoom-Objektiv bei 50 mm

Ich nutze häufig ein Zoomobjektiv von Sigma (17 bis 50 mm für meine „Crop-Kamera“). Hier stellte ich es auf 50 mm:

Man sieht hier schon deutlich eine Unschärfe und chromatische Aberrationen („Farbstörungen“).

Alte „analoge“ Festbrennweite Nikkor 50 mm 1.8

Eines meiner Lieblingsobjektive ist das „analoge“ Nikkor 50 mm 1.8. Es ist ein altes Objektiv, welches seinerzeit für analoge Kleinbildkameras („Vollformat“) hergestellt wurde:

Deutlich ist hier ein Vorteil zu sehen! Diese alte Festbrennweite erzeugt an meiner Nikon (Crop-) Digitalkamera bei Blende 8 weder die berüchtigten „chromatischen Aberrationen“ noch irgendwelche Randunschärfen. Auch Verzeichnungen sind hier nicht nennenswert. Dieses alte Objektiv ist mein Favorit für das Abfotografieren von Bildern. Die Randbereiche werden wesentlich schärfer abgebildet als mit meinem Sigma Zoomobjektiv.

| | | | | |

| Nikon Nikkor 50mm F/2 Non-AI Lens | Nikon Nikkor 50mm f1.8 AFD autofocus focus standard lens | Nikon AI Nikkor 50mm f1.8 Prime Lens - Minimum focus distance 0.45 meters | Nikon Nikkor 50mm f/1.8, AI, MF, lesen | Nikon Nikkor 50mm 1:1.8 Ai-S lens s/n 4230947 mi Japan for SLR FX/DX camera LN57 |

| € 75,00 | € 56,04 | € 65,40 | € 75,00 | € 70,00 |

|  |  |  |  |

| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |

Alte Nikkor 28 mm Festbrennweite

Wunderbar! Das gebrauchte Nikkor bei Ebay für wenig Geld schneidet hier hervorragend ab. So muss es ja dann auch mit einem „analogen“ Weitwinkel sein. Denkste!

Mein manuelles Nikkor Weitwinkel (28 mm; 1:3.5) ist das schlechteste Objektiv in diesem Test mit einer digitalen Crop-Kamera. Es bildet bei Blende 8 an den Ecken am unschärfsten ab. Außerdem verzeichnet es und es gibt Farbsäume an Kanten („chromatische Aberrationen“ [beachten Sie den Cyan-Saum am Rahmen]). Ich legte es für das Abfotografieren von Bildern gleich wieder zurück in den „Landschaftsfotografie-Koffer“.

Sigma Zoom bei 28 mm

Nach dem Reinfall mit der alten „analogen“ Festbrennweite setzte ich wieder das „digitale“ Sigma-Zoomobjektiv auf bzw. stellte es auch auf 28 mm:

Es bildet hier deutlich besser ab (weiterhin bei Blende 8) als das alte Nikkor 28 mm. Ja: Das Zoomobjektiv zeichnet im Weitwinkel sogar besser als im Telebereich! Das hätte ich nicht gedacht. Für den Test bin ich natürlich näher an das Bild heran gegangen, damit der Abbildungsmaßstab gleich bleibt.

Fazit

Das Anfertigen von Reproduktionen ist keineswegs trivial. Der Teufel sitzt im Detail: Befindet sich das Objekt hinter Glas? Muss Oberflächenstruktur betont werden? Ist die Arbeit dreidimensional? Immer bedarf es ein anderes Licht und nicht selten eine entsprechende digitale Postproduktion, zumindest, wenn kein manueller Weißabgleich gesetzt wurde. Und: Viele Objektive (insbesondere Weitwinkelobjektive und Zoomobjektive) verzeichnen an den Bildrändern!

Für wenig Geld bekommt man bereits ein sehr brauchbares Faltreflektor-Set mit dem Umfang von 110 cm. Den Innenteil (ein Diffusor) nutze ich bevorzugt als kompakte Alternative zu einer Softbox.

Bei dreidimensionalen, größeren Arbeiten benötige ich dann zwei Blitzgeräte, die ich links und rechts neben der Arbeit positioniere (auf Stativen) und mittels einem Funkauslöser-System entfessele. In manchen Räumen ist jedoch das vorhandene Licht bereits sehr gut zum Abfotografieren von Gemälden geeignet! Dies kommt aber selten vor. Hierbei handelt es sich um sehr hohe Räume und deren Lampen sind zur Decke gerichtet, um das Licht schön zu streuen. Um Lichtabfall zu vermeiden, muss man dann auf dem Boden einen Reflektor / Aufheller platzieren. Dies kann im einfachsten Fall ein weißes Bettlaken sein, besser wäre z. B. eine silberne Rettungsdecke und am besten ist, man nennt einen richtigen Foto-Reflektor sein eigen. Kommt das Licht z. B. von links (großes Fenster) muss besagter Aufheller rechterhand platziert werden (aber genügend weit vom Bild weg, sonst gibt es einen Schein). Um Oberflächenstruktur (Pinselduktus) zu betonen, muss zwingend schräg beleuchtet werden und der Lichtabfall später via Bildbearbeitung kompensiert werden.

Eines geht hierbei jedoch nur selten gut: Einfach aus der Hand mit der Automatik der Kamera ein Foto vom Gemälde machen. Dies geht eigentlich immer schief.

Hallo, hier schreibt Thomas über allerlei fotografische Themen. Für die neueste Technik habe ich jedoch wenig übrig – Mein Interesse gilt eher dem selber Machen, den kleinen Tipps und Tricks, auch der analogen Fotografie und dem Fotografieren mit Kunstlicht.

Hallo, hier schreibt Thomas über allerlei fotografische Themen. Für die neueste Technik habe ich jedoch wenig übrig – Mein Interesse gilt eher dem selber Machen, den kleinen Tipps und Tricks, auch der analogen Fotografie und dem Fotografieren mit Kunstlicht.

Hallo Thomas,

das habe ich gerade bei meinen Freunden mit der Großformatkamera gefunden:

https://grossformatfotografie.de/thread/16184-reproaufnahmen-licht/?postID=116324#post116324

Lese aufmerksam damit auch Du noch etwas lernen kannst. Im Zweifel wie man es nicht macht.

Viel Spaß damit wünscht Dir die Müllerin